La traición final

Pensé que las cosas se calmarían, pero ocurrió lo contrario.

Una noche oí golpes en la puerta. Al salir al pasillo, mis dos hijos mayores habían roto la cerradura y entraban diciendo:

Esta casa es de todos. No pueden seguir encerrándonos.

Los miré con una tranquilidad que no esperaba tener a mi edad.

“¿A todos… o a mí?”, pregunté.

Ninguno de los dos respondió.

Se quedaron allí parados, tensos, sin saber qué hacer.

Esa misma noche, mientras cerraba la puerta de mi dormitorio desde dentro, decidí todo.

La decisión final: venderlo todo

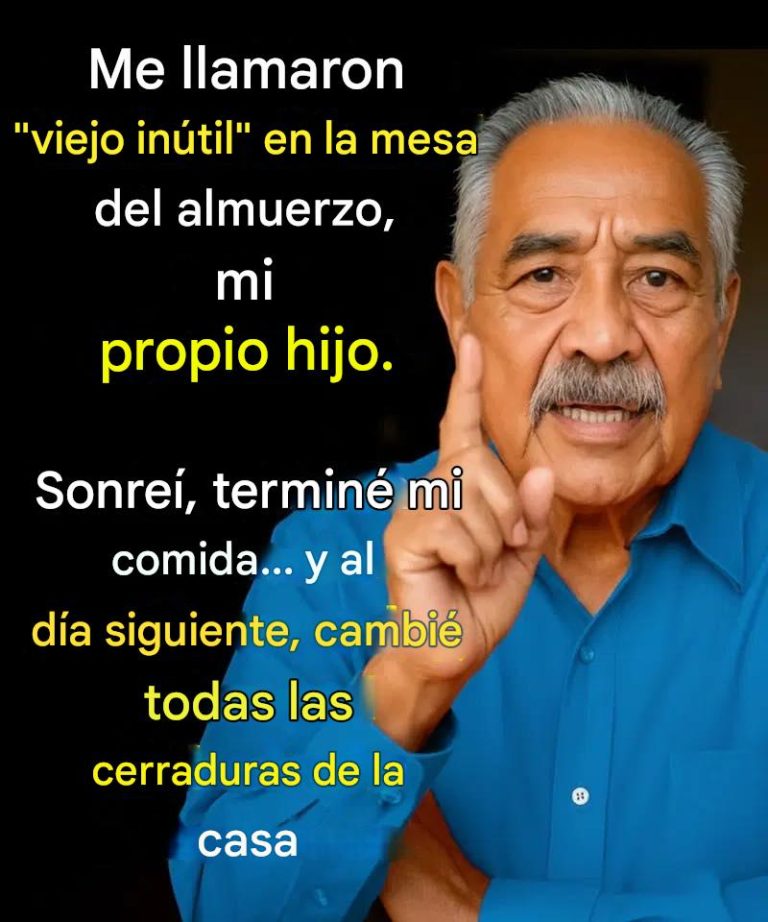

Al amanecer, me vestí con mi camisa celeste, cogí mis papeles y fui al registro de la propiedad con el abogado.

Allí firmé la venta de la casa.

No a mis hijos.

A nadie de la familia.

A un comprador externo, recomendado por el abogado.

Alguien que no tiene ningún interés en quedarse allí.

Cuando regresé al mediodía, mis hijos estaban en la sala. Los miré con calma.

—La casa ya no es mía —les dije—. La vendí. En unas semanas, tendrán que buscarse otro sitio donde vivir.

Sus caras se pusieron pálidas.

“¿Cómo pudiste?” gritó el más joven.

“Dedicándote toda mi vida y recibiendo insultos a cambio”, respondí.

Dejé las llaves sobre la mesa, junto al sobre vacío, y añadí:

“Prefiero dormir bajo un árbol que vivir en un lugar donde ya no me respetan”.

Cogí mi sombrero, abrí la puerta y salí sin mirar atrás.

Ese día, una historia terminó… y otra comenzó.

¿Qué aprendemos de esta historia?

Que un padre puede perdonar muchas cosas, pero no vivir donde ya no tiene dignidad.

El respeto no se mendiga: se gana con límites.

Y cuando se cruzan esos límites, uno tiene derecho a empezar de nuevo, aunque sea solo.