Todo ocurrió un domingo al mediodía.

Mi hijo, delante de toda la familia, me miró fijamente y dijo sin vergüenza:

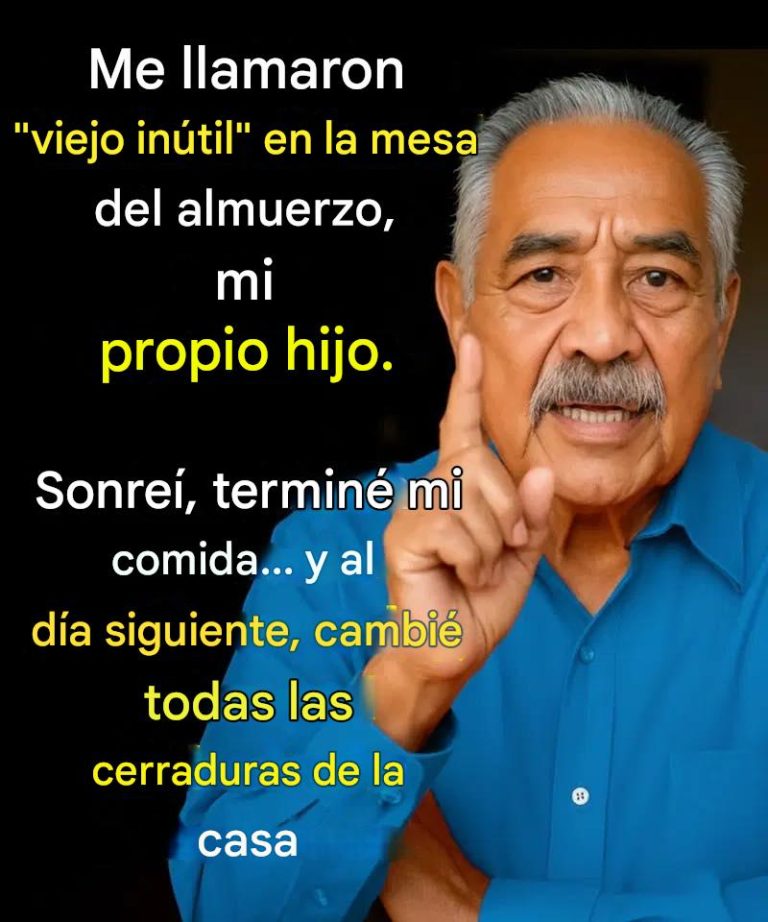

“Viejo inútil.”

No respondí. Seguí masticando despacio para que no notaran la opresión en el pecho. Pero ese insulto se me quedó grabado. Terminé de comer en silencio, me levanté de la mesa y fui a mi habitación.

Esa tarde la pasé pensando. Pensé en mis años de trabajo, en cómo construí esa casa ladrillo a ladrillo, en cómo crié a mis hijos, siempre poniendo sus necesidades por delante de las mías.

Y entendí algo doloroso: ya no me respetaban.

Así que al día siguiente tomé una decisión.

Las nuevas cerraduras

Me levanté temprano, fui a la ferretería y compré cerraduras nuevas para toda la casa. Al volver, mientras todos dormían, las cambié puerta por puerta.

Cuando mi hijo me vio arrodillado en la puerta, se puso pálido.

“¿Qué estás haciendo, papá?”

“Arreglando lo que está roto”, respondí sin levantar la voz.

Cuando terminé, reuní a la familia en la sala y les dije:

A partir de hoy, quien quiera entrar a esta casa tiene que pedírmelo. Ya no hay suficientes llaves para todos.

Nadie respondió. El silencio lo decía todo.

Poniendo la casa en orden

Esa misma semana, fui a ver a un abogado.

Saqué el sobre donde siempre guardaba la escritura de la casa: seguía a mi nombre. Le pedí al abogado que dejara constancia de que nadie podía vender, hipotecar ni tocar esa propiedad sin mi autorización.

Regresé a casa y reuní a todos.

“La casa está a mi nombre”, dije. “Y ahora está escrito que nadie puede mover un solo documento sin mi permiso. Mientras me respeten, esta seguirá siendo su casa. Si no… la puerta está ahí mismo”.

Algunos bajaron la cabeza. Otros fruncieron el ceño. Pero nadie dijo una palabra.

El plan para enviarme a un asilo de ancianos

Unos días después, mi hijo menor se sentó frente a mí.

Hablaba lentamente, como quien lleva un mensaje envenenado.

Papá… estábamos hablando. Creemos que sería mejor que fueras a un lugar donde te cuiden. Una residencia de ancianos.

Lo miré fijamente, sin pestañear.

“¿Un hogar de ancianos?”

Él dijo que era “por mi bien”. Pero yo ya lo entendí: no querían cuidarme a mí, querían la casa.

No discutí. Solo asentí.

A veces uno descubre las cosas sin tener que gritar.

El intento de romper la cerradura

Para que quede claro, puse un candado fuerte en la puerta.

Una mañana encontré a mi hijo menor intentando romperlo con una herramienta.

¿Qué estás haciendo?, pregunté con calma.

—Nada, papá… solo quería comprobarlo.

No le dejé continuar.

Si alguien en esta casa no respeta mis reglas, se va. Y si intenta entrar de nuevo a la fuerza, llamaré a la policía.

Esa misma tarde llamé al abogado.

Pedí un documento oficial. Al día siguiente, dos agentes dejaron un aviso en mi puerta: nadie más que yo podía entrar a la propiedad.

Ahora no era una discusión familiar. Era la ley.